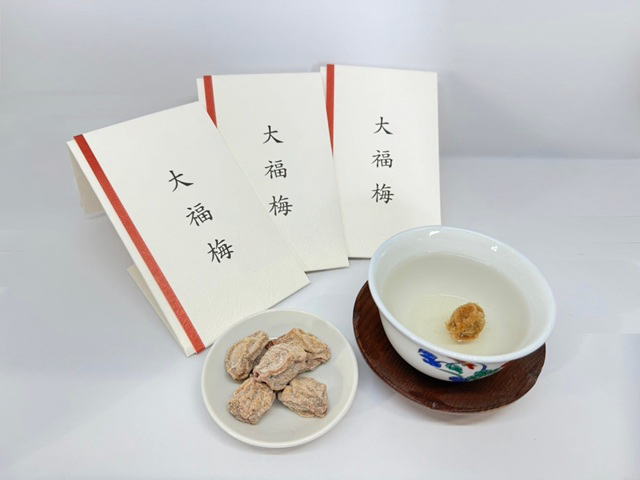

大福梅(おおふくうめ)

平安時代の村上天皇の御代、諸国に疫病が蔓延した時に梅茶をふるまい病気を癒したと言い伝えられています。これに倣い下関でも古くから年の初めに梅茶を飲んで一年の無事を祈る風習があります。

大福梅という名称は、天暦5年(西暦951年)に京都で疫病が蔓延し、病床の村上天皇が梅干を入れたお茶を召し上がったところ平癒した故事により、天皇(王)が服する「王服」が「大福」に転じたといわれています。

大福梅は、前年の厄を祓い福を招く初詣の縁起物として親しまれ、元旦に白湯やお茶にひたして飲めばその年を健康に過ごせるとして多くの参拝者にもとめられています。

昨年まで新穀の藁(ワラ)で大福梅を包んでいましたが、従事者の高齢化や藁の入手が困難など諸事情により、今年から特製の袋に入れて授与しています。

初穂料 1袋(5粒入り)800円

◇12月1日から節分頃まで授与(なくなり次第終了)

◇一杯だけでなく何度でも繰り返しお召し上がりいただけます。

◇整腸作用もあるといわれ、また日持ちしますので、お正月だけでなくお飲み下さっても結構です。

◇郵送でも頒布いたします。亀山八幡宮社務所へお問い合わせ下さい。

亀山八幡宮社務所

電 話 083(231)1323

FAX 083(232)5365

メール

大福梅ができるまで

6月中旬「梅の塩漬け」

梅の実がたわわに実る頃、ご社頭にお供えされたお塩を用いて塩漬けの作業が行われます。

1.jpg)

1.jpg)

7月上旬「梅の天日干し」開始

梅雨あけを迎え、境内の一画で天日干しが始められます。天気の良い日には、朝から夕方まで干され、この頃の境内には梅干しの香がほのかに漂ってます。

▲この時にとれます「梅酢」を、一升1,000円で授与してます。ご家庭のうめぼし作りに使われたり、梅風味のドレッシング、また焼酎に入れられて飲まれたりと様々な用途があるようです。ご入用の方はご連絡下さい。

8月下旬「梅の天日干し」終了

夏の日差しを浴び日毎に色が変わってきます。カチカチになると天日干し終了です。

11月下旬〜「調製」

朝夕寒さが増して来る頃に調整作業が始まります。12月の初旬ごろまで授与所にて、神職・巫子が丁寧に作業を進めます。